Nuova Corviale ist das größte bewohnte Hochhaus Europas. Es ist 958 Meter lang und 11 Stockwerke hoch – davon 9 über der Erde -. Es gibt hier 1202 offizielle und wohl an die 300 illegale Wohnungen, niemand weiß das so genau. Geplant und entworfen wird Corviale zwischen 1969-73, die Architekten unter der Leitung von Mario Fiorentino sind ambitioniert und inspiriert durch die „unité d´habitation“ von Le Corbusier und dessen Leitbild von der „vertikalen Stadt“.

Im Frühjahr 1975 ist Baubeginn, der Wohnungsmangel in Rom ist dramatisch und 1982 gibt die Stadt dem Druck der Wohnungssuchenden nach und lässt die Mieter, die zum Teil bereits in Zelten und Baracken auf der Baustelle hausen, in das noch unfertige Gebäude ziehen. Die 4.Etage, konzipiert als „innere Stadt“ mit Einkaufspassage, Dienstleistern und sozialen Einrichtungen, wird niemals fertiggestellt und schließlich von verzweifelten Wohnungslosen besetzt. Corviale, vernachlässigt und sich selbst überlassen, wird schnell zum Symbol für den städtebaulichen Verfall der Hauptstadt, ein Synonym für architektonische und soziale Fehlplanung. Eine „Vision“ wird zum „Monster“, in Corviale zu leben bedeutet soziale Ausgrenzung und Ghettoisierung.

Heute, fast 40 Jahre nach Baubeginn, ist man sich einig, dass dieser riesige Monolith aus Stahlbeton als architektonische Vision gescheitert ist, aber Abrisspläne, die immer mal wieder laut wurden, sind zur Zeit vom Tisch.

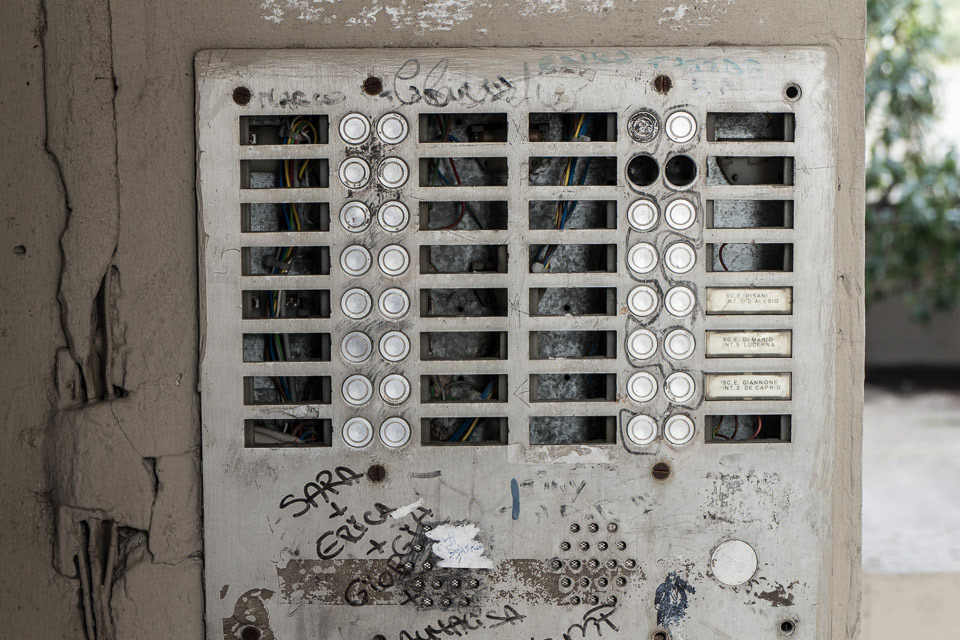

Corviale präsentiert sich heute als heruntergekommenes, von der öffentlichen Hand vernachlässigtes Wohngebäude, aber es ist nicht mehr der soziale Brennpunkt, der wöchentlich Schlagzeilen produziert. Es gibt einige soziale Einrichtungen, die Kriminalitätsrate ist nicht höher als in anderen Vororten, die Aufzüge funktionieren im Großen und Ganzen, seit ein paar Jahren (sic!) gibt es endlich einen Markt und eine Bushaltestelle, aber auch eine Bibliothek, ein Kulturzentrum, Sportanlagen, einen lokalen TV-Sender und eine Post.

Die Bewohner, die zum Teil bereits in der 3.Generation hier leben, haben sich diesen monumentalen Ort mit viel Fantasie und Energie angeeignet und trotzen mit einer bewunderungswürdigen Hartnäckigkeit dem allgegenwärtigen Verfall. Die endlosen Korridore, die zu den Wohnungen führen, sind sauber, überall stehen Topfpflanzen und Palmen in großen Kübeln, die liebevoll gepflegt werden.

Die teils großformatigen Fotografien von Ben Mezoudj geben dem Betrachter einen unmittelbaren Eindruck davon, was es heißt, an so einem Ort zu leben und stellen Fragen zu sozialer Integration und gesellschaftlicher Verantwortung.

Text: Ellen Ross, Galerie Sehr, Koblenz-Ehrenbreitstein

Veröffentlichungen

Urbanophil - Interview

Querfeldein - Artikel

Deutsches Architekturmuseum - Nennung